Menurut editor Harvard Political Review (2012), puisi merupakan bagian melekat dari tugas penulis pidato. Seperti yang diungkapkan oleh Ben Stein, penulis pidato untuk Robert Nixon, bahwa kemampuan untuk mengubah prosa menjadi puisi merupakan ciri khas dari penulisan pidato yang baik. penggunaan bahasa puitis yang disengaja, citra yang kaya, dan ekspresi metaforis dapat secara signifikan meningkatkan seni menulis pidato.

Perangkat puitis tidak hanya dekoratif tetapi berfungsi memikat audiens, meningkatkan daya ingatan, dan menyuntikkan kedalaman emosional ke dalam pesan. Dengan memilih kata dan frasa terpilih, penulis pidato memanfaatkan kekuatan irama dan ritme untuk menjalin relasi yang tak tergantikan antara pembicara dan audiens, melampaui batas-batas komunikasi biasa. Dalam konteks penulisan pidato yang disebutkan Ben Stein, “Kemampuan untuk membuat prosaik puitis” berarti kemahiran untuk mengambil ide-ide, fakta, atau konsep yang biasa dan sederhana, lalu menyajikannya dengan cara yang indah, berirama, dan memiliki kekuatan emosional seperti puisi. Jadi menulis dan membaca puisi itu (keputusan) politis?

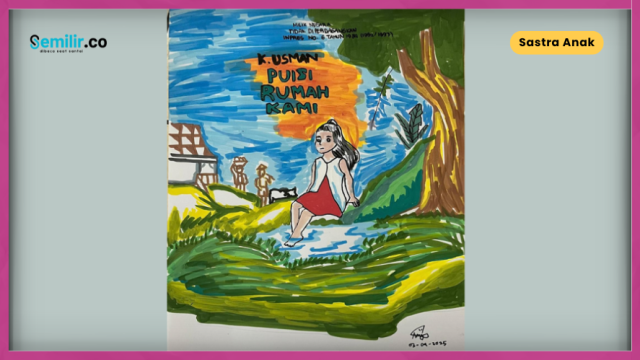

Saya tengah getol berburu buku-buku puisi anak terbitan era 80-90an, yang dikategorikan sebagai Proyek/Bagian Proyek Penyediaan Buku Bacaan anak-anak Sekolah Dasar. Atau lebih dikenal sebagai buku-buku Inpres. Perburuan buku puisi anak-anak Indonesia didasari sedikitnya buku puisi anak-anak terbitan dalam negeri, yang berkualitas bagus di toko-toko buku, belakangan ini.

[…] tarik abadi sastra anak-anak bagi pembaca dewasa menunjukkan bahwa batas-batas antara kepekaan anak-anak dan orang dewasa lebih […]