Banjir kian menjadi bencana langganan di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, ribuan kejadian bencana yang didominasi oleh banjir dan cuaca ekstrem terjadi di berbagai wilayah. Kondisi ini menegaskan bahwa banjir bukan lagi peristiwa insidental, melainkan pola berulang yang terus meluas, semakin sering, dan kian merusak ruang hidup warga.

Kondisi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, pada tahun 2024 tercatat sebagai periode terpanas dalam satu dekade terakhir sebagaimana dilaporkan oleh World Meteorological Organization (WMO). Pada saat yang sama, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer mencapai level tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan bahwa dunia tengah memasuki fase krisis iklim yang semakin dalam bumi benar-benar memanas, baik secara harfiah maupun metaforis. Dampak pemanasan global itu kini terasa nyata dalam bentuk cuaca ekstrem. Sepanjang 2024, tercatat sekitar 151 peristiwa cuaca ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan lonjakan perpindahan penduduk tertinggi dalam 16 tahun terakhir (Mongabay.co.id, 2025). Banjir bandang, hujan ekstrem, dan badai tidak lagi menjadi anomali, melainkan konsekuensi langsung dari iklim yang terus dipaksa melewati batas alaminya.

Peringatan ilmiah terbaru menunjukkan bahwa situasi krisis iklim kian genting, para peneliti dari Met Office (layanan cuaca nasional Inggris) memperingatkan bahwa dunia sebelum 2030 diperkirakan dapat mencatat setidaknya satu tahun dengan suhu rata-rata global lebih dari 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri (Kompas.com, 2025). Jika ambang ini terlampaui, dunia akan memasuki fase krisis iklim yang jauh lebih berisiko, dengan dampak yang semakin destruktif dan kian sulit dikendalikan.

Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca membuat suhu udara meningkat sehingga atmosfer mampu menampung lebih banyak uap air. Penelitian Potsdam Institute of Climate Impact Research (PIK) menunjukkan bahwa kondisi ini memicu hujan ekstrem yang semakin sering dan intens. Di Indonesia, BMKG menegaskan bahwa pemanasan global telah mempercepat siklus hidrologi menyebabkan penguapan meningkat dan hujan turun lebih deras serta durasinya lebih panjang. Pola ini membuat banjir kian sulit dihindari, karena air jatuh dalam waktu singkat sementara daya serap lingkungan terus melemah. Banjir pun tak lagi sekadar bencana musiman, melainkan gejala nyata krisis iklim dan menuntut penelusuran serius terhadap sumber emisi yang terus memanaskan bumi.

Kebijakan PLTU Merusak Hulu dan Hilir

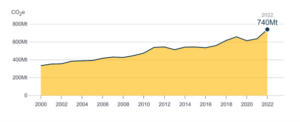

Ketergantungan Indonesia pada energi fosil terutama PLTU batubara, tercermin jelas dalam jejak emisi yang terus menanjak selama lebih dari dua dekade terakhir. Sejak awal 2000-an, emisi gas rumah kaca dari sektor energi meningkat secara konsisten seiring ekspansi pembangkit batubara dan minimnya pergeseran serius ke energi bersih. Pola ini menunjukkan bahwa krisis iklim di Indonesia bukanlah kejadian mendadak, melainkan hasil akumulasi kebijakan energi yang secara sistematis mempertahankan batubara sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional.

Sumber : Climate Watch

Pada 2022, emisi sektor energi Indonesia mencapai sekitar 740 juta ton ekuivalen CO₂ dari total 1,54 gigaton ekuivalen CO₂, menurut data Climate Watch angka ini setara dengan 47 persen dari total emisi nasional dan menjadi titik tertinggi sepanjang periode pencatatan. Lonjakan tersebut menegaskan peran dominan sektor energi dengan PLTU batubara sebagai aktor utamanya dalam mendorong percepatan krisis iklim.

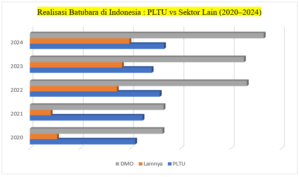

Tingginya emisi tersebut bukan terjadi tanpa sebab, melainkan konsekuensi langsung dari ketergantungan struktural pada batubara dalam sistem kelistrikan nasional. Dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor kelistrikan khususnya PLTU menyerap porsi terbesar batubara domestik, sementara konsumsi di sektor lain juga meningkat seiring ekspansi industri berbasis ekstraksi sumber daya alam.

Sumber : Laporan Kinerja Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tahun 2024

Sepanjang 2020–2024, porsi batubara untuk PLTU selalu mendominasi kebutuhan domestik. Pada 2024, misalnya, dari total realisasi Domestic Market Obligation (DMO) sekitar 232 juta ton, lebih dari 133 juta ton dialokasikan untuk pembangkit listrik, jauh melampaui kebutuhan sektor non-kelistrikan. Bahkan ketika total DMO meningkat tajam pasca-2022, konsumsi batubara PLTU tetap berada pada level tinggi, menandakan bahwa sistem kelistrikan nasional masih sangat bergantung pada batubara, terlepas dari kondisi kelebihan pasokan listrik.

Ketergantungan pada batubara masih terus dipertahankan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN hingga 2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 Gigawatt (GW), dengan 16,6 GW di antaranya masih berasal dari energi fosil, termasuk 6,3 GW PLTU batubara. Jika dibandingkan dengan RUPTL 2021–2030, target penambahan kapasitas energi terbarukan hingga 2030 dikoreksi turun dari 20,9 GW menjadi 17,0 GW. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan energi nasional belum sepenuhnya bergeser dari ketergantungan pada batubara, meski krisis iklim dan risiko lingkungannya kian nyata.

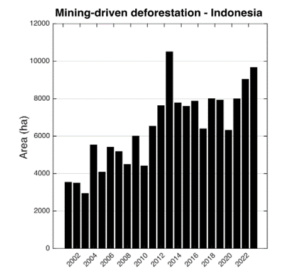

Dampak dari kebijakan energi berbasis batubara tidak berhenti pada peningkatan emisi di atmosfer, PLTU juga menjadi penggerak rangkaian kerusakan ekologis akibat aktivitas pertambangan batubara yang terus diperluas sehingga mendorong pembukaan hutan dan degradasi bentang alam. Kerusakan hutan akibat pertambangan bukanlah peristiwa sesaat atau kasus terpisah, melainkan proses jangka panjang yang menunjukkan pola konsisten dari tahun ke tahun. Selama kebutuhan batubara untuk menopang PLTU terus dipertahankan, tekanan terhadap wilayah hulu tempat sumber air dan hutan berada ikut meningkat. Jejak kerusakan struktural ini dapat ditelusuri melalui data kehilangan hutan yang terkait langsung dengan aktivitas pertambangan dalam dua dekade terakhir.

Sumber : nusantara-atlas.org

Paparan data tersebut memperlihatkan tren kehilangan hutan tahunan akibat aktivitas pertambangan di Indonesia sepanjang 2002–2022. Luasan hutan yang hilang tidak bersifat sporadis, melainkan menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama dalam satu dekade terakhir, seiring dengan ekspansi industri ekstraktif. Pemetaan TreeMap yang dianalisis oleh Nusantara Atlas mencatat bahwa sekitar 721.000 hektare hutan di Indonesia hilang akibat aktivitas pertambangan dalam kurun 2002–2022, termasuk sekitar 150.000 hektare hutan primer. Dari total kehilangan tersebut, pertambangan batubara menjadi kontributor terbesar dengan luasan sekitar 322.000 hektare. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan energi berbasis batubara tidak hanya memperbesar beban emisi gas rumah kaca, tetapi juga secara sistematis menggerus tutupan hutan yang berperan penting sebagai penyangga siklus air dan iklim.

Salah satu contoh kerusakan wilayah hulu akibat ekspansi tambang paling nyata terlihat di Pulau Sumatera, wilayah yang baru-baru ini dilanda banjir bandang dan longsor di berbagai provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Sumatera menjadi salah satu pulau pusat konsentrasi aktivitas pertambangan batubara sekaligus kawasan dengan tingkat kerentanan bencana hidrometeorologis yang tinggi.

Sumber : Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM)

Peta izin usaha pertambangan mineral dan batubara menunjukkan betapa luasnya tekanan terhadap ruang hidup di Sumatera. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) minerba masih aktif, dengan total luasan mencapai sekitar ±2,46 juta hektar. Masifnya aktivitas pertambangan ini mempercepat hilangnya tutupan hutan, melemahkan daya serap tanah, merusak daerah aliran sungai, dan mempersempit ruang penyangga air yang seharusnya menahan limpasan hujan.

Dalam kondisi bentang alam yang telah terfragmentasi tersebut, hujan dengan intensitas tinggi semakin sering terjadi akibat pemanasan global tidak lagi tertahan di wilayah hulu. Air mengalir deras ke kawasan hilir dalam waktu singkat, memicu banjir bandang dan longsor yang menghantam pemukiman warga. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa banjir di Sumatera bukan sekadar akibat curah hujan semata, melainkan hasil dari akumulasi kebijakan energi dan pertambangan yang mengabaikan keterkaitan antara emisi, hutan, dan keselamatan manusia.

Memutus Akar Emisi, Saatnya Pensiunkan PLTU

Di tengah krisis iklim dan banjir yang terus berulang di berbagai wilayah, Indonesia justru berada dalam kondisi kelebihan pasokan listrik. Artinya, persoalan energi nasional hari ini bukan kekurangan listrik, melainkan kelebihan pasokan yang tetap dipertahankan melalui kebijakan dan kontrak jangka panjang. Kondisi inilah yang membuat emisi terus diproduksi, meski dampak lingkungannya semakin jelas dirasakan oleh warga.

Data Center of Economic and Law Studies for Climate Action and Human Rights (CERAH) menunjukkan bahwa sepanjang 2015–2024, PLN mengalami surplus listrik kumulatif sekitar 329 ribu gigawatt hour (GWh). Akibat kelebihan pasokan tersebut, negara harus membayar kompensasi kepada produsen listrik swasta hingga Rp341,5 triliun, terutama melalui skema kontrak take or pay yang mewajibkan pembelian listrik meskipun tidak dibutuhkan sistem. Pada 2024 saja, surplus listrik tercatat mencapai 37,6 ribu GWh dengan nilai kerugian sekitar Rp44,1 triliun. Surplus ini tidak sekadar menjadi masalah teknis kelistrikan, tetapi berubah menjadi beban fiskal jangka panjang yang mengunci negara untuk terus mengoperasikan PLTU batubara.

Dalam situasi cadangan daya yang tinggi di banyak sistem kelistrikan, pembangunan dan pengoperasian PLTU baru tidak lagi memiliki urgensi. Sebaliknya, langkah tersebut justru berisiko memperbesar emisi, menambah beban keuangan negara, dan menciptakan aset terbengkalai (stranded assets) di masa depan. Kondisi ini seharusnya menjadi momentum strategis untuk mempercepat pensiun PLTU batubara, bukan mempertahankannya.

Pensiun PLTU tidak identik dengan ancaman krisis energi. Kapasitas listrik nasional masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan, bahkan dengan ruang cadangan yang besar. Tantangan utama terletak bukan pada ketersediaan pasokan, melainkan pada keberanian politik untuk mengoreksi arah kebijakan energi yang selama ini terkunci pada batubara, meski dampak sosial dan ekologisnya terus menumpuk.

Pada akhirnya, pengurangan emisi bukan semata agenda lingkungan, melainkan prasyarat untuk melindungi keselamatan warga dan masa depan pembangunan. Selama batubara tetap dipertahankan di tengah surplus listrik dan bencana yang terus berulang, banjir akan terus datang sebagai konsekuensi dari pilihan energi hari ini. Rumah warga tidak seharusnya menjadi ruang tampung dari kegagalan kebijakan negara.