Ketika saya pertama kali membaca buku Cantik Itu Luka dengan bayangan bahwa akan menemukan kisah cinta atau drama keluarga seperti novel-novel populer lainnya. Namun sejak halaman pertama, Eka Kurniawan justru menyeret pembaca ke cerita yang membuat kita sulit merasa nyaman. Ada sesuatu yang terasa ganjil sekaligus menyakitkan, seolah kisah ini bukan hanya milik tokoh-tokohnya, tetapi juga milik sejarah yang belum benar-benar selesai.

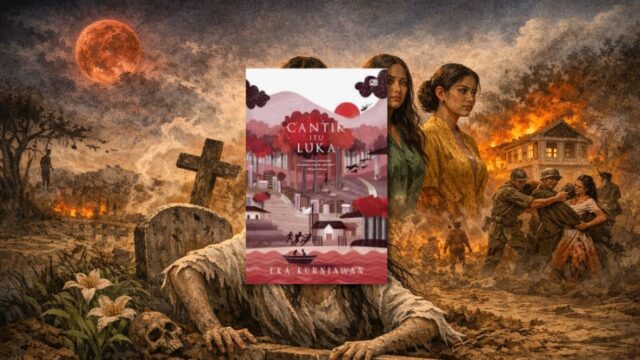

Novel ini dibuka dengan peristiwa yang sulit dilupakan yaitu ketika Dewi Ayu bangkit dari kubur setelah dua puluh satu tahun kematiannya. Dari situ pembaca dibawa menelusuri kehidupannya seorang perempuan cantik yang harus melewati berbagai tragedi, kekerasan, dan nasib pahit yang seakan tidak pernah berhenti. Bersama tiga anak perempuannya, Dewi Ayu hidup dalam pusaran cerita yang penuh ironi, kekejaman, sekaligus humor gelap.

Yang membuat cerita ini terasa berat adalah kenyataan bahwa para tokoh seolah tidak pernah benar-benar memiliki pilihan atas hidup mereka. Perempuan dalam novel ini hampir selalu menjadi korban suatu keadaan yang diperebutkan, diperdagangkan, dipaksa menerima nasib yang tidak mereka pilih sendiri. Tubuh perempuan menjadi ruang kekuasaan, tempat orang lain menentukan nilai dan harga diri mereka.

Dewi Ayu sendiri dikenal karena kecantikannya yang sangat terpancar. Namun kecantikan itu justru menjadi awal dari banyak penderitaan. Ia diinginkan, tetapi tidak pernah benar-benar dihargai sebagai manusia yang utuh. Di titik inilah judul Cantik Itu Luka terasa sangat tajam. Sesuatu yang dianggap sebagai anugerah ternyata berubah menjadi beban yang tidak pernah selesai.

Membaca novel ini membuat saya berpikir bahwa kisah Dewi Ayu bukan sekadar cerita fiksi biasa. Dalam kehidupan sehari-hari pun, perempuan masih sering dinilai dari penampilan lebih dulu sebelum dihargai pikiran dan pengalaman hidupnya. Standar kecantikan sering kali menjadi tekanan yang tidak disadari, membuat banyak perempuan merasa harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain agar diterima.

Lebih jauh lagi, novel ini juga menggambarkan bagaimana luka sejarah meninggalkan jejak yang panjang. Masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga kekacauan politik Indonesia menjadi latar yang membentuk kehidupan para tokohnya. Kekerasan yang terjadi tidak berhenti pada satu generasi, tetapi menurun dalam bentuk trauma, kemiskinan, dan ketidakadilan yang terus diwariskan.

Anak-anak Dewi Ayu pun tumbuh dengan nasib yang tidak kalah tragis. Mereka seakan mewarisi luka ibunya, meski hidup di zaman yang berbeda. Di sini pembaca diingatkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan sesuatu yang dampaknya masih terasa hingga sekarang, bahkan ketika kita merasa telah melupakannya.

Yang membuat novel ini semakin menarik adalah gaya penceritaan Eka Kurniawan. Ia memadukan tragedi dengan humor, ironi, dan unsur magis yang membuat cerita terasa seperti dongeng gelap. Pembaca kadang tertawa di tengah cerita yang sebenarnya menyakitkan dan menyayat hati. Campuran ini membuat novel terasa hidup, karena dalam kehidupan nyata pun manusia sering menertawakan kesedihan sebagai cara bertahan.

Saya beberapa kali berhenti membaca karena merasa kisahnya terlalu pahit, tragis, dan menyakitkan tetapi saya akan selalu kembali membuka halaman berikutnya. Ada rasa ingin tahu sekaligus keinginan memahami mengapa para tokohnya terus terjebak dalam situasi yang sama. Novel ini membuat pembaca tidak hanya mengikuti cerita, tetapi juga merenung tentang realitas di sekitarnya.

Kadang kita berpikir bahwa cerita tragis hanya terjadi di masa lalu atau dalam karya sastra. Namun setelah membaca novel ini, sulit untuk tidak melihat bahwa banyak perempuan hingga hari ini masih menghadapi kekerasan, diskriminasi, dan tekanan sosial yang membatasi pilihan hidup mereka. Luka itu mungkin tidak selalu terlihat, tetapi akan tetap ada.

Yang membuat novel ini tetap relevan hingga sekarang adalah kenyataan bahwa persoalan yang diangkat belum sepenuhnya selesai. Kita masih sering membaca berita tentang perempuan yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Waktu berubah, teknologi berkembang, tetapi sebagian cerita tampaknya terus berulang dalam bentuk yang berbeda.

Membaca kisah Dewi Ayu membuat saya sadar bahwa luka sejarah mungkin berubah rupa, tetapi belum benar-benar hilang. Luka itu hanya berganti generasi dan wajah, menunggu untuk kembali diingat ketika seseorang berani menceritakannya.

Pada akhirnya, Cantik Itu Luka bukan novel yang memberi kenyamanan. Ia tidak menawarkan akhir bahagia yang sederhana, tetapi memberikan ruang bagi pembaca untuk berpikir ulang tentang bagaimana sejarah, kekuasaan, dan budaya membentuk kehidupan manusia terutama pada perempuan.

Novel ini meninggalkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab: berapa banyak luka yang sebenarnya masih kita anggap wajar hanya karena sudah berlangsung terlalu lama?

Mungkin, seperti Dewi Ayu yang bangkit dari kuburnya, luka-luka itu suatu hari akan kembali muncul dan menuntut untuk diingat, dibicarakan, dan diakui, agar tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya.